«Хрущёвки» - так были названы дома, построенные в момент советского строительного бума во времена правления Никиты Сергеевича Хрущёва под девизом «Каждой семье - по квартире». В стране больше не должно было быть огромных коммунальных квартир с несколькими семьями. Семья должна жить пусть в крохотном, но своём жилье. Курс, взятый в 1957 году на строительство доступного жилья, и план расселения довоенных коммуналок привели к тому, что в каждом городе появились трёх- и пятиэтажные жилые здания, причём вначале кирпичные, а потом панельные. Для советского человека, уставшего от тесноты коммуналок, бараков и землянок, квартиры в «хрущёвках» были счастьем и возможностью устраивать личную жизнь.

Задача по обеспечению квартирами огромного количества людей в стране стимулировала бурное развитие строительной индустрии. Повсеместно создавались заводы и комбинаты по производству панельных железобетонных стен и перекрытий. Готовые конструкции везли прямо с завода, на стройплощадке их лишь монтировали и отделывали. Дома собирались подобно детскому конструктору. При этом площадь для организации стройки перед домом нужна была меньше, чем при строительстве обычного кирпичного здания. Длительные и трудоёмкие процессы, связанные с установкой арматуры или бетонированием, которые происходят при монолитном домостроении, исключались. В этом преимущества панельного строительства. И монтажные бригады, работавшие в три смены, достигали невиданной производительности труда. Типовая пятиэтажка монтировалась за 12 дней, её отделка занимала 30 дней. В итоге возведение дома укладывалось в срок до 50 дней. Микрорайоны росли, как грибы после дождя.

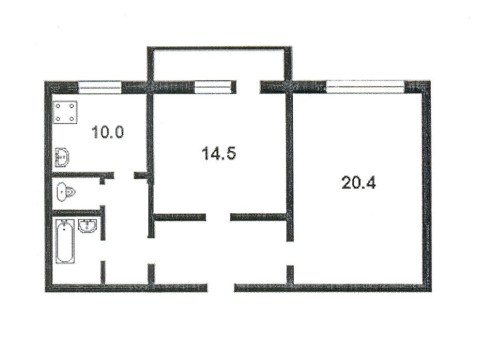

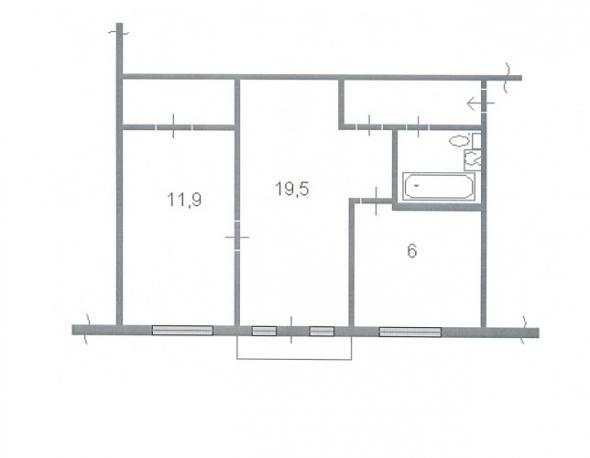

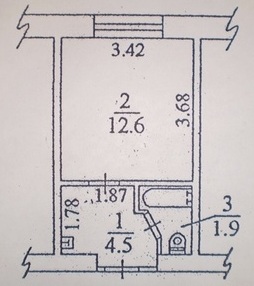

Параметры пятиэтажек подробно расписаны в

строительных нормативах 1957 года. Жилая площадь

однокомнатной квартиры - 16 кв. метров, двухкомнатной - 22,

трёхкомнатной - 30, четырёхкомнатной - 40 кв. метров.

Минимальная площадь кухни - 4,5 кв. метра, под окном -

естественный шкаф-холодильник с толщиной наружной стенки в

полкирпича. В качестве обязательных элементов каждой

квартиры были кладовая либо встроенный шкаф, спальня (6 кв.

метров на одного человека, 8 кв. метров - на двоих), общая

комната (не меньше 14 кв. метров).

Основными недостатками квартир хрущёвской серии домов являются тонкие стены, плохая звукоизоляция, низкие - 2,5-2,6 метра - потолки, малые площади, смежные комнаты, отсутствие лифта, мусоропровода. Что касается совмещённых санузлов, то, оказывается, нормативы только допускали их устройство, однако «совмещение» стало повсеместной практикой. В народе шутили: Хрущёв соединил туалет с ванной, но не успел соединить пол с потолком.

Новосибирск относится к городам, где доля «хрущёвок» достаточно велика. В 60-е годы здесь остро стояла проблема улучшения жилищных условий - люди ютились в общежитиях, в бараках. Нужно было расселить их, и на предприятиях формировались очереди, потому что каждая отрасль получала деньги на социальную сферу, в том числе на жильё.

Самые массовые серии новосибирских «хрущёвок» две: и . Серия 1-335, разработанная в институте Ленгорстройпроект, - это классический вариант «хрущёвки» в пять этажей с продольными несущими стенами. По данным минстроя НСО, себестоимость строительства одного квадратного метра жилой площади для каркасно-панельных домов серии 1-335 составляла всего 95 рублей (в ценах 1961 года). Это самый низкий показатель за всю историю индустриального домостроения в СССР.

В Новосибирске первым домом этой серии и стала 80-квартирная «хрущёвка» на улице . Её смонтировала в 1960 году бригада Леонида Путренкова из ЗЖБИ-6 (с 1962 года - ЗКПД-6 ДСК-1 «Главновосибирскстроя»). Первый четырёхэтажный дом серии 1-464 построен в Академгородке в 1961 году. К возведению дома на Космической строители отнеслись чрезвычайно ответственно. От качества их работы зависело развитие всего каркасно-панельного домостроения в городе. Объект постоянно посещали члены различных комиссий, а жители окрестных домов ещё несколько лет гадали: сложится «хрущёвка» как карточный домик или нет? Надо сказать, жителям этого дома повезло. Их первая, экспериментальная «хрущёвка» - не такая приземистая, как последующие за ней дома, с довольно высокими потолками, правда, без балконов.

Строительство в стране «хрущёвок» продолжалось до 1985 года, после чего перешли на сооружение «домов-кораблей». За этот период было построено около 290 млн кв. метров общей площади жилья, что составляет примерно 10 процентов всего жилого фонда страны. Новоселье в отдельных квартирах отметили около 54 млн граждан.

Изначально «хрущёвки» строились из расчёта срока службы 25 лет, как временное жильё, которое будет постепенно заменяться на более удобное и комфортное. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Правда, последние исследования свидетельствуют о том, что при соответствующем капитальном ремонте и эксплуатации такие дома могут прослужить ещё сто лет.

«Хрущёвский холодильник»

Довольно часто под окном кухни кирпичной «хрущёвки», которая

имеет минимальные размеры, имеется специфический встроенный

шкаф типа чуланадля хранения продуктов. Толщина наружной

стены в этом шкафу обычно составляет полкирпича. В некоторых

вариантах построек в этой стене есть наружное постоянно

открытое отверстие, служащее приточной вентиляцией и

необходимое для обеспечения нормального

функционирования газовой плиты. В холодный период года шкаф

заменял холодильник. Однако подобный холодильник встречается

и в более ранней архитектуре «сталинок».

Название «хрущёвский холодильник» часто в шутку переносят на

сами хрущёвки (особенно панельные), именуя их так из-за

низкой температуры в квартирах зимой, обусловленной плохой

теплоизоляцией.

Окно в санузле

Во многих хрущёвках (например

между кухней и санузлом имеется окно. Окно высотой около

40 см располагается под потолком, на кухне оно находится

напротив уличного окна. Наиболее вероятное предназначение

окна связано с тем, что в годы строительства хрущёвок не

редкостью были перебои в электроснабжении. В этом случае

через окно в санузел попадало небольшое количество света,

позволявшее воспользоваться туалетом и умывальником. Как и

«хрущёвский холодильник», окно в ванную встречается и в

более ранней архитектуре сталинских квартир.

Кладовка

Во многих проектах хрущёвок, включая наиболее

распространённые серии ,

в квартирах располагаются достаточно крупные (2-3 м2) тёмные

комнаты без окон для хранения вещей (кладовки), в шутку

называемые «тёщиными комнатами». В более поздних проектах

размер кладовок был значительно уменьшен, из комнат они

превратились во встроенные шкафы. В проектах брежневских

домов в связи с распространением шкафов и другой мебели от

кладовок постепенно отказались.

Можно сколько угодно их ругать, но и ныне хрущевки составляют более многоквартирных домов

ХРУЩЁВКА, и, жен. (разг.). Стандартный пятиэтажный дом с малогабаритными квартирами [по имени Н. С. Хрущёва, при к ром в городах велась массовая застройка такими домами]. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

хрущёвка - ХРУЩЁВКА, и, ХРУЩОБА, ы, ж., ХРУЩОБЫ, хрущоб, мн. Пятиэтажный блочный дом, построенный во времена Хрущева; район таких домов; квартира в таком доме. Жить в хрущёвке. ХРУЩОБА от хрущ + контаминация с общеупотр. «трущоба», «трущобы» … Словарь русского арго

Хрущёвка, и; р. мн. хрущёвок … Русское словесное ударение

Ж. разг. 1. Стандартный панельный или блочный дом обычно пятиэтажный упрощенной планировки и с малогабаритными квартирами (периода массового жилищного строительства в СССР в 60 х гг. XX в., связанного с именем руководителя страны того времени Н.С … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

хрущёвка - хрущёвка, и, род. п. мн. ч. вок … Русский орфографический словарь

хрущёвка - ХРУЩЁВКА, и, мн род. вок, дат. вкам, ж Разг. Сооружение, представляющее собой стандартный пятиэтажный дом с малогабаритными квартирами, названное по имени Н. С. Хрущева, в годы правления которого в городах велась массовая застройка такими домами; … Толковый словарь русских существительных

хрущёвка - и; мн. род. вок, дат. вкам; ж.; разг. 1) Блочно панельный дом с небольшими квартирами. 2) Квартира в таком доме. Двухкомнатная, трёхкомнатная хрущёвка. Строились в СССР в 50 60 е гг. во время правления Н.С.Хрущёва с целью быстрого расселения… … Словарь многих выражений

хрущёвка - тип квартиры, построенной при данном правителе в соответствии с архитектурно идеологическим тенденциями того времени. Порой за этим стоит качество, район и престижность (а значит, цена и ценность квартиры) … Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

Хрущёвка: Белоруссия Хрущёвка посёлок в Даниловичском сельсовете Ветковского района Гомельской области Россия «Хрущёвки» панельные или кирпичные трёх пятиэтажные дома, массово сооружавшиеся в СССР во время правления Никиты Хрущёва. Хрущёвка… … Википедия

Книги

- "Персидская сирень" и другие пьесы , Николай Коляда. Второй сборник пьес известного екатеринбургского автора, драматурга "Новой волны", включает, как известные, так и совсем новые произведения…

- Хрущёвка (Саратовская область) , Джесси Рассел. Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand. High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Хрущёвка - село в Самойловском районе Саратовской…

Вы видели человека , которому нравятся хрущевки ? Плотные ряды скучных советских пятиэтажек , узкие лестницы , тесные квартиры с адскими потолками 2.48, крохотными кухнями и ванной в сортире . Никиту Хрущева , при котором такие дома вошли в обиход , принято поминать недобрым словом . Большинство наших людей убеждено , что это архитектурное убожество является детищем советских архитекторов , что нигде больше, кроме СССР и некоторых особо везучих соцстран, такого не строили . Но это , конечно , не так .

На самом деле ничего принципиально нового советские архитекторы не изобрели. Хрущевки появились на загнивающем Западе, и крестным папой их был Шарль Эдуард Жаннере-Гри, известный просвещенной публике под псевдонимом Именно Ле Корбюзье с соавторами в 20-е годы ХХ века озаботился проблемой массовой застройки. Дешевизна, простота и комфорт – вот к чему они стремились. Итогом этой работы стал проект поселка Фруже под Бордо, состоящий из пятидесяти типовых двух- и трехэтажных домов. Дома Фруже – это уже архитектурный минимализм, но еще с человеческим лицом. Начало было положено, тема экономии и удешевления строительства пошла в народ. По всей Европе архитекторы в меру своей испорченности стали развивать идеи мэтра.

Дом Ле Корбюзье во французском городе Резе, построенный в 1955 г. Photo: Jean-Pierre Dalbéra

Пришествие панельного строительства обычно называют немецким термином «платтенбау», хотя буквально в каждой стране для массовых панелей придумали свое ласковое имя. Платтенбау – поселки для рабочих, которые строились в Германии в 20-е годы – представляют собой тесные ряды двухэтажных домов из пемзобетонных панелей. Монтаж одного дома занимал несколько дней. Автор этой разработки, Эрнст Май, был даже приглашен в СССР, но затерялся где-то за Уралом на индустриальных стройках, где ему пришлось строить дома из древесины из-за нехватки других материалов.

Платтенбау в городе Магдебург, Германия (1965 г.). Photo: railasia

Платтенбау в городе Магдебург, Германия (1965 г.). Photo: railasia

В СССР первые собственные опыты по внедрению новых технологий в строительстве жилья были проведены в 30-е годы в Москве и немножко в Питере. Но для производства требовался весьма дорогой тогда бетон и существенная механизация. Строительство из крупных шлакоблоков было проще и обходилось гораздо дешевле. Поэтому все три московские довоенные серии домов были шлакоблочные. Крупные блоки в первых двух сериях были, прямо скажем, мелковаты, и к тому же черновые, то есть им требовалась штукатурка. Правда, дома из них (на Валовой улице, Дербеневской и Бережковской набережных и Большой Полянке) выглядели весьма пристойно. В дальнейшем блоки становились крупнее.

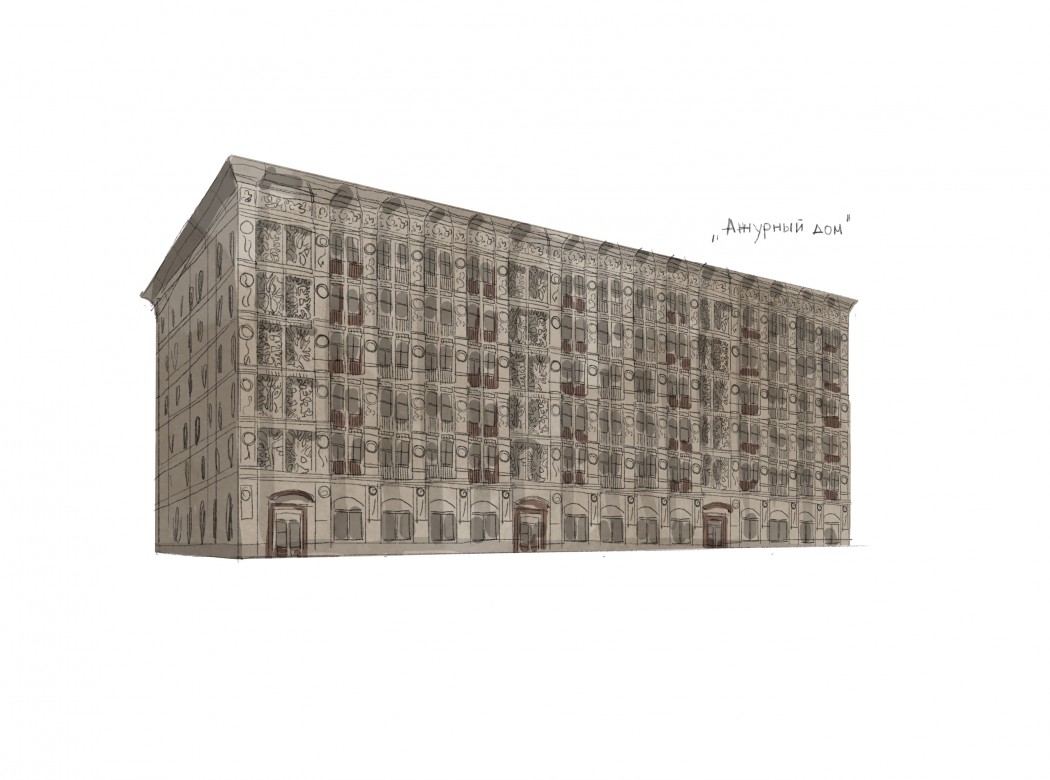

В 1940 году был построен дом №27 на Ленинградском проспекте, известный в народе как «Ажурный» и ставший прообразом последующих блочных серий. Тут впервые использовались блоки высотой в этаж, что позже стало классикой. Внешне дом со своим стеновым орнаментом выглядит чересчур игриво и явно дорого для массовых серий. Зато архитектурные и строительные принципы в нем заложены те же самые, что и в массовых сериях, появившихся на свет на 15-20 лет позже.

После войны в Москве было продолжено строительство блочных и начато строительство панельных домов экспериментальными сериями.

Первая массовая серия блочных домов II-04 проектировалась в начале 50-х, а строилась с 1954 по 1960 гг. Всего в Москве было построено 45 домов на Хорошевском и Варшавском шоссе, а также в районе метро «Университет» и «ВДНХ». Серия наряду со своим 5-этажным собратом II-05 была последней, ориентированной на коммунальные квартиры и обладала несомненными достоинствами: двух- и трехподъездные дома серии имели от 6 до 8 этажей, мусоропровод, хорошую звукоизоляцию. Высота потолков – барские три метра. Квартиры – с изолированными комнатами и раздельным санузлом, а также большой кухней. Размеры двушки – 53-54 кв.м., трешки – 77-78 кв.м. Даже сейчас жилье в этих домах вполне конкурентоспособно на рынке вторичного жилья. Но после 1960 года серия не строилась, так как для массовой застройки была дороговата.

Что касается панельных и каркасно-панельных домов, то они разрабатывались параллельно несколькими командами архитекторов. Напомним, кстати, что панельные и блочные дома внешне различаются, прежде всего, размерами конструкционных элементов. Высота панели соответствует высоте этажа, а ширина равна высоте, то есть фасадная панель хрущевки представляет из себя квадратную ячейку с окном посередине. Размеры блоков меньше размера панелей, внешне блоки имеют вид разностороннего прямоугольника.

В 1948 году по проекту архитектора Б. Богомолова на Соколиной горе был построен первый каркасно-панельный дом со стальным каркасом. В дальнейшем от стального каркаса отказались в пользу железобетонного.

Далее основные архитектурно-строительные эксперименты продолжились в районе Хорошевского шоссе. В 1948 году началась массовая застройка каркасно-панельными домами района Песчаных улиц на площади в 300 га. Строительство проходило в три очереди до 1955 года. Этажность домов постепенно увеличивали с 4-5 до 8-9. Для красоты балюстрады и арки облицовывались керамикой. Район вышел удачным и впоследствии даже удостоился статуса территории историко-культурного значения.

Скорость строительства била рекорды: дом возводился сначала за три, а потом даже за два месяца.

В 1949 году квартал домов очередной экспериментальной каркасно-панельной серии, разработанной архитекторами М. Посохиным и В. Лагутенко, начинает строиться в районе нынешних улиц Куусинена и Зорге. Здесь тоже начали с 4 этажей, потом подросли до 10. Особенностью технологии было то, что панели отливали прямо в опалубке на стройплощадке. Скорость строительства била рекорды: дом возводился сначала за три, а потом даже за два месяца.

Чуть позже Моспроектом была спроектирована чисто панельная серия домов СМ-1 . Их характеристики таковы: число подъездов – 3-6, этажность – 5-7, высота потолков – 2,7 м, раздельные санузлы. Размеры квартир роскошные: двушки – 60-70 кв.м., трешки – 80-92 кв.м. – 6-8 кв.м. Характеристики, как мы видим, довольно неплохие. Всего с 1954 по 1958 год было построено 5 таких домов в районе нынешней станции метро «Октябрьское поле». По времени постройки серии II-04 и СМ-1 можно было бы причислить к ранним хрущевкам, но фокус в том, что в философию хрущевок они, увы, не вписываются. Так что давайте напомним, как и из каких соображений пришли к строительству домов хрущевских серий.

Еще до ВОВ, в период индустриализации, в СССР начался исход населения из села в город. При этом строительство городского жилья катастрофически отставало по темпам роста. После 1945 года городское население продолжило увеличиваться еще более интенсивно. Если к 1940 году его численность была немногим более 55 млн. человек, то в 1956 году она уже приближалась к 90 млн. Население Москвы выросло почти в два раза, не отставал и Ленинград.

Но дешевого жилья для простых работяг при Сталине не строили. Квартиры в роскошных домах, построенных во время сталинской реконструкции Москвы 30-50-х годов, получали номенклатура и спецы, но отнюдь не рабочие. 5,5 тысяч рабочих Метростроя в 30-х годах жили в специально построенных бараках, и такая ситуация была не только в столице. После войны проблемы с жильем стали еще острее. К 1952 году в Москве в бараках проживало 337 тысяч человек, а по всему СССР – немногим менее 4 млн. 54% городского населения жило в домах без водопровода, а 59% – без канализации. Жилья надо было строить много, быстро и дешево. Позднесталинские серии по срокам строительства и, главное, его стоимости для этого не годились.

Хрущев решил рвануть, что называется, с места в карьер. За считанные десятилетия планировалось не только догнать и перегнать Америку, но успеть построить коммунизм уже к 1980 году, о чем громко говорилось с высокой трибуны. А коммуналка с коммунизмом хоть и однокоренные слова, но новому вождю трудящихся они представлялись не слишком совместимыми. Поэтому девизом того времени стал лозунг «Каждой семье – отдельную квартиру». Его будут повторять долго, только вот сроки тоже будут отодвигаться долго.

Однако надо отдать должное Хрущеву, серьезная попытка достичь результата была предпринята. В 1953 году сталинская эпоха кончается, а уже в 1954 вышло специальное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР. Опыт постройки панельных домов был признан настолько удачным, что постановлением предусматривалось строительство по всей стране около 400 заводов железобетонных изделий для массового жилищного строительства.

Задача панельных домов с проектным сроком годности в 25 лет была четкой – достоять до построения коммунизма.

Окончательно идея созрела после выхода в 1955 году постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Излишествами считалось все, что увеличивало стоимость строительства. Нормы брали из европейских стандартов социального жилья для рабочих, но и те аккуратно урезали. И вот уже гениальные советские архитекторы рапортуют об удешевлении жилья до 20-30%. За счет применения дешевых материалов (керамзитобетона и газобетона), за счет уменьшения толщины стен, отказа от лифта, мусоропровода, чердака. Квартиры строились с минимально возможной жилой площадью, крохотными кухнями, совмещенными санузлами с сидячей ванной и высотой потолков 250 см. по заветам самого Ле Корбюзье.

Опыт экспериментальных серий конца 40-х-начала 50-х годов был учтен. Выбор между блочным домом, каркасно-панельным и бескаркасной панелью был сделан в пользу последней. Она оказалась в два раза дешевле каркасных шедевров Посохина. Каркасная панель в массовой застройке нашла применение только в серии К-7 архитектора В. Лагутенко, на удивление дешевой для своего класса домов.

А бескаркасная панель готовилась штурмовать стройплощадки по всему СССР. Коллективы архитекторов трудились над проектами, чтобы сэкономить каждую государственную копейку. Ударными темпами возводились сотни заводов ЖБИ и ДСК для массового производства бетонных панелей. И вот уже в 1957 году около тогда еще подмосковного села Черемушки начали расти один за другим панельные микрорайоны. И пошли советские строители бить рекорды, трудились в три смены комплексные бригады, демонстрировали гигантскую производительность труда. Для монтажа пятиэтажной хрущевки отводилось 15 дней и вдвое больше – на отделку. То есть все строительство дома занимало полтора месяца. И получалось дешево, убогонько, некачественно, зато много и быстро. Задача панельных домов с проектным сроком годности в 25 лет была четкой – достоять до построения коммунизма в СССР. Предполагалось, что с его наступлением больших проблем заменить нынешнее жилье более качественным не будет.

Основная причина сноса хрущёвок, кстати, даже не состояние конструкции дома, а полный износ коммуникаций.

Всего с конца 50-х годов и до середины 80-х было построено 5,8 млн. квартир в хрущевках общей площадью 290 млн. кв.м., что составляет примерно десятую часть нынешнего жилого фонда страны.

Теперь, наконец, переходим к сериям хрущевок. Напомним, что в основном хрущевками в разговоре называют панельные и крупноблочные пятиэтажки постройки 60-х годов, но на самом деле хрущевками являются и некоторые серии кирпичных домов, а также несколько девятиэтажных серий. Дома другой этажности строились крайне редко, как экспериментальные.

Характерные общие черты панельных, блочных и кирпичных хрущевок уже перечислялись. Они присущи практически всем сериям, с некоторыми особенностями, естественно. Наименее качественными являются панельные серии, чуть лучше – блочные, еще выше качество кирпичных. В соответствии с качеством и заложенным сроком эксплуатации серии хрущевок делят на «сносимые» и «несносимые». Сносимые серии – лидеры по дешевизне строительства, они имели ресурс 25 лет эксплуатации. Все эти серии относятся к панельным: K-7, 1605/5, II-07, II-32, II-35, 1-335 . Ресурс несносимых серий оценивался в 50 лет, а впоследствии был повышен до 150. Основная причина сноса, кстати, даже не состояние конструкции дома, а полный износ коммуникаций. При таких условиях эксплуатация дома обходится слишком дорого, а проводить бессмысленно, так как он обойдется дороже, чем постройка нового.

Строилась серия II-07 в легендарных Черёмушках – на родине первой массовой панельной застройки.

Еще серии можно условно поделить на общесоюзные и местные. Первые строились по всему СССР или хотя бы в нескольких регионах, вторые – преимущественно в одном. Московские и питерские серии практически не совпадают, так как у них были разные проектировщики, как и еще в нескольких крупных городах СССР. Приведем общие конструктивные характеристики панельных хрущевок: этажность – обычно 5 этажей, число подъездов – от двух и больше, (редко – больше), квартиры одно-, двух-, трех-, иногда четырехкомнатные, общая площадь соответственно – до 30 кв.м., до 45 кв.м., до 60 кв.м., до 65 кв.м., размер кухни – до 6 кв.м., лифты и мусоропровод отсутствуют, внутренние стены – толщиной от 15 до 30 см., наружные – от 20 до 40 см., перегородки – от 4 до 10 см., перекрытия – тонкие (чаще всего 10 см.), облицовка наружных стен (если таковая вообще есть) – мелкая квадратная плитка или каменная крошка.

Cерия II-07 – одна из первых панельных серий. Строилась она в период 1958-1961 гг. практически только в легендарных Черемушках – на родине первой массовой панельной застройки. Всего построено около 50 домов. Качество их было довольно печальным, в настоящее время дома серии полностью снесены.

Серия II-32 тоже одна из первых серий московской панели. Дома внешне отличаются наличием подпорок под . Отличительная черта – высота потолков 260 см., что не спасло ее от сноса. Имеет дочернюю серию 1-мг-300, которая строилась в 1965-1969 годах в основном в Новых Черемушках. Всего было построено 63 дома. В настоящее время тоже сносится, как и материнская серия.

Дома серии II-32, Черёмушки, 1965 год

Дома серии II-32, Черёмушки, 1965 год

Экспериментальная панельная серия II-35 строилась в 1959-1962 гг. в основном в Кузьминках и Кунцево (всего 40 домов). Быстро была снята с производства из-за подверженности конструкционных элементов деформации и плохого качества утеплителя. Большинство домов снесено.

Общесоюзную панельную серию 1-335 можно назвать ленинградской, поскольку из 500 построенных домов почти 300 возведено именно там. Прочая география этой серии такая: Москва (70 домов), Череповец, Ульяновск, Волгоград, Новосибирск, Омск, Красноярск. Строилась в период 1958-1966 гг. Узнать ее можно по большим квадратным окнам и двум рядам окон с торца. Является рекордсменом по себестоимости строительства – 95 руб./кв.м. по реалиям 1961 года. Признана экспертами самой неудачной серией хрущевок, заткнув за пояс даже лагутенковскую К-7.

Дом серии 1-335 на этапе строительства

Дом серии 1-335 на этапе строительства

В советские годы твердили, что «экономика должна быть экономной», но на печально знаменитой лагутенковской серии К-7 , названной по имени архитектора В. Лагутенко, явно сэкономили слишком сильно. Качество утепления, звукоизоляции и толщина перегородок этой серии запомнились советскому народу надолго. Оценить их смогли жители всего СССР, так как именно эта серия хрущевок стала общесоюзной. Дешевизна и красота проекта ужасно понравились самому Хрущеву, поэтому серии и дали зеленый свет. «Лагутенки» имели много модификаций с разными планировками и даже с увеличенной высотой потолка. В Москве дома строили во многих районах массовой застройки, серия входила в четверку самых распространенных в столице. А еще она возводилась в Подмосковье, Туле, Саратове и Тольятти.

Строительство домов серии К-7

Строительство домов серии К-7

Ленинградский аналог К-7 – серии ОД-4 и ОД-6 . В отличие от основной массы хрущевской бескаркасной панели, К-7 с аналогами – единственная, которая относится к типу каркасного дома. Она занимала 2-е место по себестоимости строительства в пересчете на квадратный метр – 119 рублей по расчетам на 1961 год. Низкая себестоимость не могла не отразиться на качестве, поэтому серия сносится сейчас везде, где была построена (всего было возведено 216 домов). Но кое-где, например, в Саратове, «лагутенки» успели частично . Практически единственное достоинство домов с грустной репутацией – довольно высокие потолки – 260 см. Их, правда, компенсируют никакущая теплоизоляция, крохотные санузлы и супертонкие межкомнатные перегородки в 4 см. Питерские ОД-4 и ОД-6, строившиеся в 1959-1964 гг., различаются только количеством секций.

Еще один питерский ужас – панельная серия ГИ , главные отличительные черты которой – отвратительная теплоизоляция и нетривиальная планировка (никаких однушек и двушек, только трешки, причем общей площадью аж в 43 кв.м.). Строились с 1960 по 1968 год, когда вдруг невзначай обнаружилось, что в материалах содержится изрядное количество асбеста. Так что лучшее, что можно было сделать с домами этой серии, снести их.

Самая распространенная в СССР панельная серия 1-464 считалась удачной, ее выпускало около двухсот ДСК по всей стране, а домов построено более 3000. Улучшенная серия 1-464А включает, кроме 5-этажных многосекционных домов, односекционный 9-этажный дом, а также имеет варианты исполнения в виде домов гостиничного типа. Московский аналог серии – серия 1605-АМ/5 – имеет увеличенные площади квартир. Строилась в Москве и Подмосковье с 1958 по 1966 г., всего построено 318 домов. Примечательна тем, что имеет девятиэтажную и двенадцатиэтажную модификации – 1605/9 и 1605/12 . Массовый снос пятиэтажного варианта серии в Москве практически завершен.

Дом серии 1-464 в Киеве

Дом серии 1-464 в Киеве

Панельная пятиэтажная 1-515/5 строилась с 1957 по 1976 год в Москве, Подмосковье и нескольких других регионах. Дома самой распространенной пятиэтажной серии Москвы всех времен присутствуют во всех районах, где в те годы велась застройка. Серия узнаваема благодаря необлицованным стенам с балконами по фронтону и двум рядам окон с торца. Наружные стены для хрущевок максимально толстые – 40 см., толщина перекрытий для панели тоже выдающаяся – 22 см., и теплоизоляция удовлетворительные. Имеет две 9-этажные модификации. В перспективе возможен снос домов серии.

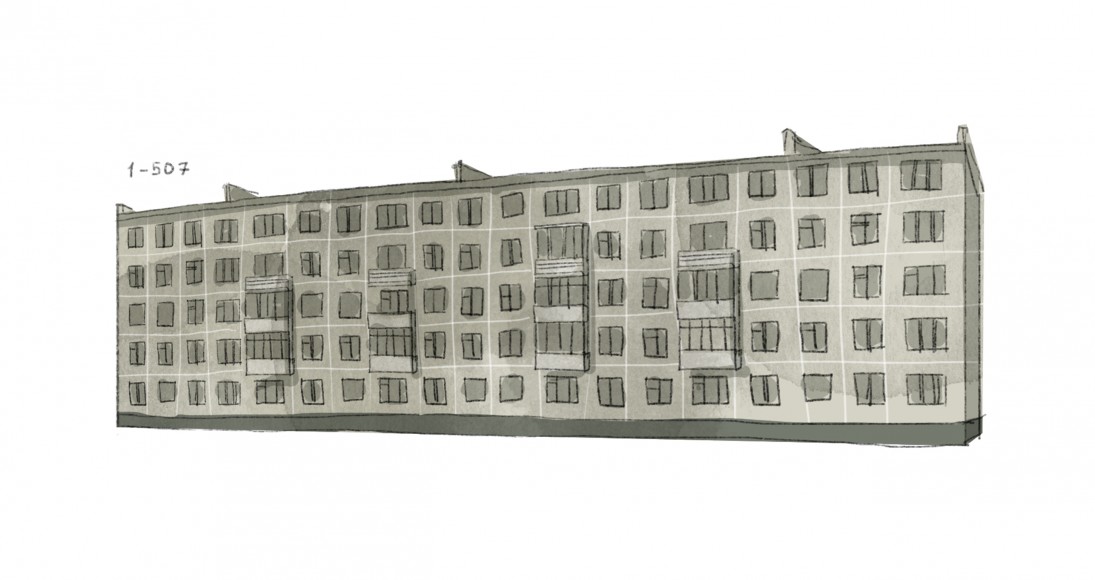

Из панельных хрущевок наиболее распространенной и качественной является питерская серия 1-507 , к которой относится четверть всех питерских хрущевок. Строили ее в течение целых 16 лет – с 1956 по 1972 год. Имеет несколько модификаций и отличается неплохим качеством наружных стен, вполне приемлемой для Питера теплоизоляцией, семиметровой и наличием раздельного санузла. Характерным недостатком является то, что в трехкомнатной квартире все комнаты могут быть смежными.

Алиса Орлова

Иллюстрации: Анастасия Тимофеева

История хрущевки

Историк архитектуры Николай Ерофеев о самом масштабном проекте социального строительства

В послевоенные годы у моей прабабушки в Москве была квартира, окна которой выходили на Моховую. Дед, пользуясь кремлевскими связями, выхлопотал ей помещение во флигеле музея М.И. Калинина. Но воды и газа в доме не было, сквозь подгнившие половые доски сквозило, туалет был во дворе, а из-за строительства метро дом просел и пол перекосило.

Серия дома К-7

Поэтому когда появилась возможность переехать в отдельную квартиру, пусть и меньшей площади, на Ленинградском проспекте, в свеженькой, только что построенной хрущевке, прабабушка согласилась не думая. Ей жилось там комфортнее, хотя, по воспоминаниям родственников, для нее, привыкшей к жизни в центре, это было все равно, что ссылка в деревню. Хрущевка — собирательное название для типичных советских пятиэтажных панельных домов, без которых не обходится не только редкий город пост-советского пространства, но и редкий квартал. За 25 лет было построено 10% всего жилфонда страны — так быстро и много, как в период хрущевской индустриализации в СССР, не строили никогда.

Хотя cталинские высотки и были новаторскими постройками, назвать экспериментальными их сложно. Зато хрущевка, при всей очевидности своей конструкции,— действительно экспериментальный социальный жилищный проект.

Отдельные опыты экспериментального блочного жилого строительства осуществлялись еще до войны: уже в 1927 году в Москве было построено два шестиэтажных жилых дома, стены которых сложены из крупных офактуренных блоков. Тогда не все усматривали в этих первых экспериментах перспективные тенденции формообразования. Щусеву разрезка фасадов на блоки напоминала «складирование мешков с мукой». Однако в 1930-е велись активные эксперименты по внедрению заводских методов разработки типовых жилищных проектов. А. Буров в соавторстве с Б. Блохиным старались упростить производство и максимально типизировать детали домов /См.: Б. Блохин, А. Буров. Скоростроное строительство крупноблочных домов. // Архитектура СССР, 1939, №10., Б. Блохин. Опыт строительства крупноблочных жилых домов. М. 1940. /.

А. Буров, Б. Блохин. Крупноблочный дом на Велозаводской улице. 1939 год

Их знаменитый «Ажурный дом», построенный в 1940-1941 годах на Ленинградском проспекте можно рассматривать как важный этап перехода от блочного к панельному строительству. Впервые блоки, из которых складывался дом, стали специализированными. Блоки первого типа, высотой в целый этаж, образовывали простенки, между которыми устанавливались низкие подоконные блоки второго типа. Следующим шагом стала разработка единой панели, образующей всю внешнюю стену комнаты, это будет сделано после войны, но уже на другой базе, а опыт довоенного крупноблочного строительства в послевоенные годы оказался практически невостребованным.

А. Буров, Б. Блохин. Крупноблочный дом на Ленинградском шоссе в Москве. 1939 год

В послевоенное время за разработку панельных жилых домов взялась мастерская М.В. Посохина. В первом конкурсе на проект крупнопанельного дома участвовала c шестью вариантами различной этажности и конфигурации и мастерская-школа Ивана Жолтовского. Характерная особенность проектов состояла в том, что все нестандартные элементы были сконцентрированы в нижнем и верхнем ярусе зданий, кроме того, здесь впервые применялись открытые панельные стыки.

Крупный экспериментальный проект того времени —дом на Хорошевском шоссе в Москве. Построили его Михаил Посохин и Ашот Мндоянц всего через три года после того, как в 1949 году по их же проекту закончилась стройка высотки на площади Восстания (ныне Кудринской). Инженером дома на Хорошевском выступил В. Лагутенко, впоследствии—главный строитель хрущевок. Тут им была разработана собственная система: каркас для домов изготавливали в металлических формах прямо на строительной площадке. Заводской базы пока еще не было, и все строительно-монтажные работы велись полукустарным способом. Тем не менее, после первого экспериментального дома в том же районе «поточно-скоростным методом» было возведено в две очереди 15 жилых домов этого конструктивного типа. За декором дома на Хорошевском шоссе не сразу можно распознать хрущевку. Дом украшен навесными деталями—гирляндами, расположенными под окнами, — а пилястры в простенках закрывают швы между плитами. Как писал тогда М. Посохин «Каркасно-панельные жилые дома должны иметь те же черты, которые присущи жилищу советского, социалистического типа, то есть обладать гармоничными пропорциями, отличаться добротной и красивой отделкой и, в зависимости от градостроительных условий, иметь балконы, эркеры, лоджии. Новые методы строительства не должны обеднять архитектуру. Наоборот, они могут и должны обогащать ее» /М. Посохин Архитектура крупнопанельных жилых домов. М., 1953 г. Стр. 17./.

Строительство каркасно-панельного дома на Хорошевском шоссе в Москве

Возможно, хрущевки могли бы выглядеть как дом на Хорошевском шоссе, не будь принято знаменитое хрущевское постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». После этого профессиональная пресса стала смотреть на посохинский дом совершенно другими глазами: «Серьезным недостатком домов на Хорошевском шоссе является применение навесных архитектурных деталей — обрамлений окон, гирлянд под окнами и др. Мы воспринимаем эти детали не только как архитектурные излишества — они органически противопоказаны самой природе заводского домостроения».

1951 г., Москва. Застройка Хорошевского шоссе каркасными домами, М. Посохин, В.Лагутенко

Эстетико-пластические проблемы теперь предлагалось решать в связи со свойствами самих панелей: «Разумеется, было бы неправильно сводить все богатство особенностей композиционного построения фасада крупнопанельного здания только к выбору приема разрезки стен на панели. Архитектор обязан тщательно продумать и пластику самих панелей, их величину, фактуру, цвет, рельеф стены, способ обработки стыков между панелями. Многократная повторяемость основных элементов стены — панелей, а следовательно, и стыков между ними, придает особое значение характеру архитектурно-художественной обработки швов между панелями. Этим в значительной мере определяются выразительность фасада здания, его стилевая характеристика» /А. Перемыслов. Некоторые особенности архитектуры и строительства крупнопанельных зданий. Стр. 120./.

Позже коллективом Посохина были построены дома на Песчаной улице. Эти дома выполнены уже без излишеств: «Фасады зданий не имеют каких-либо надуманных, дорогостоящих украшений», — хвалил свою работу Посохин. Конструктивно они являлись первыми панельными домами с поперечным стальным каркасом.

Каркас возводился из железобетона, а панели для этих домов изготавливали в металлических формах прямо на строительной площадке. Строительно-монтажная площадка во многом напоминала сборочный цех крупного современного завода. На практике же их строительство выходило много дороже, чем строительство обычных «сталинок»—этот метод стал тупиковой ветвью развития. Тем не менее, это был первый эксперимент по созданию крупнейших в нашей стране каркасно-панельных домов высотой в шесть-десять этажей.

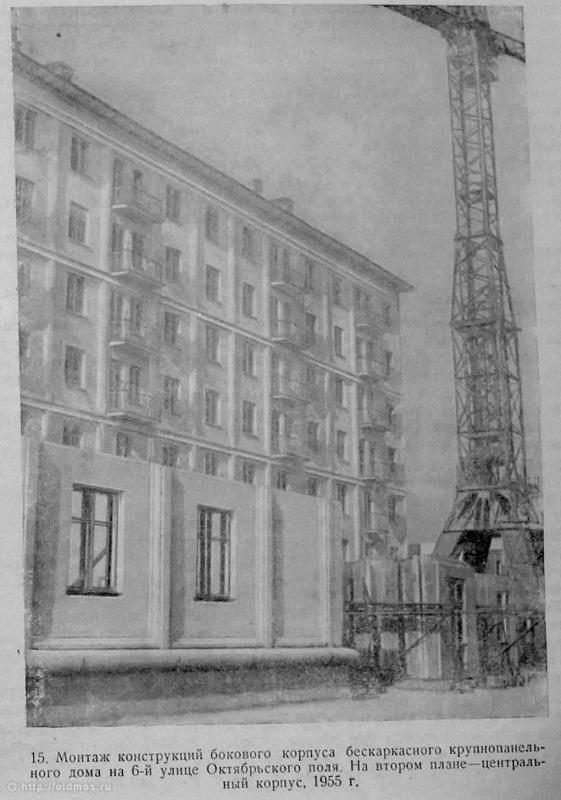

Пока Посохин и его коллеги на Песчаных улицах доводили до блеска каркасно-панельную схему, совсем рядом, на Октябрьском поле, другой коллектив во главе с архитектором Н. Остерманом и инженером Г. Кузнецовым выстроили сборный семиэтажный дом, панели которого не нуждались ни в каком каркасе - они несли себя сами. Эта работа проигрывала посохинскому дому почти по всем статьям, но все-таки будущее было за ней. Бескаркасная схема обещала существенное сокращение количества деталей, упрощение работ и гибкость планировки.

Монтаж конструкций бескаркасного крупнопанельного дома на 6-й улице Октябрьского поля. 1955 г.

Теперь задача состояла в том, чтобы поставить метод на поток. Коллектив Посохина опирался на французские разработки, предполагавшие сборку домов на заводе. /См: Robert Barrât, Raymond Camus, prophète. In: «L’Express», Paris, 4 décembre 1958./ Французский инженер, разработчик панельного домостроения Раймон Камю трижды приезжал в Москву по приглашению советского правительства. Он подписал контракт на поставку запатентованных им линий по производству строительных панелей и давал консультации по организации строительства. У компании Camus купили лицензию на первую систему по массовому производству бетонных изделий для строительства, но в итоге она была переработана советскими специалистами.

Опытные панельные дома, построенные по системе Камю в Гавре

Эксперименты по поиску единой типологии продолжались, пока, наконец, не была построена серия К-7, которая стала первым проектом массового строительства.

Проект пятиэтажного дома типа К-7 был разработан Виталием Лагутенко. Главное достоинство его дома было в дешевизне и простоте — минимальный размер квартир, отсутствие подвала. Зато дом был предельно прост для изготовителей, собирался как этажерка и монтировался методом «без раствора». Он весь состоял всего из двух десятков наименований изделий и строился комплексной бригадой, работающей в три смены— сантехники, электрики, штукатуры и столяры работали параллельно с монтажниками. Через два года отработки этого метода четырехсекционный пятиэтажный дом К-7 монтировался за рекордные сроки - всего 12 рабочих дней. Именно такой проект лучше всего соответствовал требованиям времени.

Эта была одна из первых серий, поставленных на конвейер. После принятия в 1954 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» было возведено 402 заводов (ДСК) по производству железобетонных конструкций и 200 площадок полигонного типа. В масштабах всего Союза был развернут крупнейший производственный цикл - осуществлялся «перевод страны на индустриальные рельсы».

Сборка домов серии К-7

Проект хрущевок мыслился в первую очередь как социальный, в нем наглядно проявилась первичность строительства по отношению к архитектуре. При этом подчеркивался временный статус домов—они должны были простоять до наступления коммунизма в 1980 году. Но даже следуя задачам максимальной рационализации, архитекторы стремились внести в проект нечто дополнительное. Например, на улице Гримау хрущевки увенчаны плитами с цветочным орнаментом.

Идея была в том, что каждый отдельный завод может отливать только один тип панели, но этот тип может быть уникальным. Тем не менее, этот метод не прижился, и вскоре эксперименты по созданию фигурных плит были свернуты. Для хрущевок типологическое единство оказалась принципиальным—все они очень похожи. Но было ли это вопросом идеологической борьбы с излишествами, или дело было в экономическом стремлении к экономии? Архитектор Нина Крайняя, строившая район Беляево, отвечает на это так: «Мы были увлечены самой новизной задачи, считали, что отражение в архитектуре одинаковой комфортности жилья для всех и есть новая эстетика».

Монтаж блока серии К-7

Хрущевки уравнивали условия жизни на огромной территории. Конечно, эти условия были далеки от идеала. Но тогда никому и в голову не приходило критиковать новостройки за отсутствие балконов, совмещенные санузлы, тонкие стенные перегородки. Все это были мелочи по сравнению с той колоссальной переменой в образе жизни советских людей, которая произошла благодаря новой строительной программе. Панельный дом открыл спасительную возможность расселения переполненных коммуналок.

Дома серии К7 в своей первоначальной модификации строились до 1966. Это была самая знаковая, но, конечно, не единственная серия. Появлялись и новые серии хрущевок, а позже им на смену пришли брежневки. С 1959 по 1985 год в СССР было построено 290 млн. кв. метров общей площади. Это примерно 5.8 млн. квартир, 10% нынешнего жилого фонда. Заводская линия ДСК в своем готовом виде, то есть, вместе с линией заводов, стала «экспортным товаром». Она экспортировалась во Вьетнам и в Китай, ее подарили Кубе, где те же хрущевки (с минимальными изменениями) смотрят окнами на Карибское море. Хрущевками «заделывали дыры» в разбомбленных послевоенных городах западных республик СССР. Хрущевки строились за полярным кругом. Благодаря хрущевкам стало возможным возводить военные и индустриальные города в труднодоступных местностях. Хрущевки стали первой альтернативой баракам и палаткам, в которых в чудовищных условиях жили рабочие и строители индустриальных моногородов. И, главное, везде они обеспечивали единые жизненные стандарты, одновременно давая людям возможность наладить свой личный быт.

Хрущевки— проект, решивший важную социальную задачу и придавший городской жизни особое звучание, которое отчетливо слышится до сих пор. Ориентируясь на корбюзианские пропорции, хрущевка установила новый компактный масштаб современного урбанистического существования. Ей соответствовала аскетичная модернистская мебель и предметы интерьера, а также малолитражный автомобиль Москвич.

До сих пор по приблизительным подсчетам в советских пятиэтажках живет 8,6 млн россиян. Хрущевки выработали свой срок службы, и теперь их сносят. Что и где сносится можно уточнить . В Москве осталось снести около 300 пятиэтажек.

Николай Ерофеев

, искусствовед, специалист по архитектуре советского модернизма

«Открытая левая», 24 декабря 2014

Рынок жилья предлагает большое количество новостроек из различных строительных материалов, дома с улучшенной планировкой. Но на вторичном рынке недвижимости продаются квартиры, построенные во времена Советского Союза: «сталинки», «хрущевки», «брежневки». Жилые массивы появлялись в эпоху каждого руководителя советов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно !

В домах советского периода проживают миллионы граждан России. Здания встречаются в любом городе страны.

Выделяются три архитектурных пласта, жилые сооружения с особенным внешним видом, определенным количеством этажей и с различной планировкой:

- «Сталинка»;

- «Хрущевка»;

- «Брежневка».

Построенные дома в народе называли по фамилиям руководителей страны, во времена, когда возводились объекты.

Планировка квартир в сталинских домах

Квартирам сталинского типа подходит определение апартаменты или хоромы. Планировка квартир «сталинка» может подразделяться на несколько комнат, кабинет, библиотеку. Черты «сталинки»:

- Просторная площадь;

- Кухня от 7 до 15 м 2 ;

- Раздельный санузел с большой ванной;

- Высота потолков от 3 до 3,2 м;

- Широкий балкон.

Есть два типа «сталинок»: на лестничной клетке - три двухкомнатные и трехкомнатные квартиры; и другая планировка - две жилплощади с четырьмя комнатами.

Площадь жилья от 50 до 110 м 2 . Дома с отличной звуко- и теплоизоляцией, так как построены из кирпича. Сооружения считаются дорогим и престижным жильем.

Из недостатков отмечаются:

- Высокий процент износа зданий и коммуникации;

- Отсутствие инфраструктуры - автостоянки и подземные гаражи;

- Высокая цена.

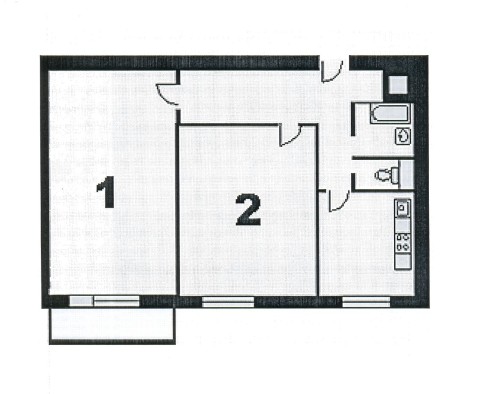

Планировка квартир в «хрущевках»

Сооружение «хрущевок» началось в 1959 году и закончилось в восьмидесятых. Сначала кирпичные, а после 1963 года панельные пятиэтажки возводились по принципу «хоть и маленькая площадь, но своя». Квартиры в «хрущевках» отличаются параметрами:

- От 1 до 4 маленьких помещений;

- Небольшая высота потолка - до 2,5 м;

- Маленькая кухня;

- Смежные или проходные комнаты;

- Узкие коридоры и лестничные клетки;

- Отсутствие лифта.

«Хрущевки» различаются по типу жилплощади на лестничной площадке. В домах с четырьмя квартирами на этаже совмещенный санузел, а с тремя - раздельный. Площадь составляет от 18 до 50 м 2 . К минусам хрущевок относятся:

- Недостаточная теплоизоляция - холодно зимой и жарко летом, особенно на последних этажах;

- Слабая звукоизоляция.

Из явных достоинств квартиры в «хрущевке» - приемлемая цена.

Планировка квартир в «брежневках»

Дома начались строиться в 70-х годах из железобетонных панелей. Упор делался на высоту, здания возводились от 9 до 16 этажей с лифтами и мусоропроводом. «Брежневки» - прототипы новостроек, и отличаются улучшенной планировкой квартир «хрущевки»:

- Разделенный санузел с проведенной гидроизоляцией;

- Расширенные лестничные пролеты и площадки;

- Довольно просторная кухня - до 9 м 2 ;

- Изолированные комнаты;

- Потолок - до 2,8 м.

Общая площадь - от 20 до 80 м 2 . Из преимуществ домов этого типа отмечается неплохая планировка, ровные стены и потолок, и «молодость» здания.

К отрицательным сторонам относятся:

- Ограниченность - большая часть стен несущие;

- Плохая звукоизоляция;

- Холодные помещения - батареи находятся в стенах, приходится устанавливать дополнительные радиаторы.

Во времена Брежнева строились и дома гостиничного типа: здания в 9 этажей с площадью комнат от 12 до 18 м 2 . Квартиры выделялись под временное жилье, но зачастую они оставались как постоянное местожительство.

Чем отличается планировка элитных квартир?

В постсоветский период, при Ельцине, началось строительство элитных домов. Жилые здания различаются по типу и практически не имеют общих характеристик:

- Кухня - от 9 до 20 м 2 , в некоторых квартирах есть кухни-столовые.

- Раздельный один или несколько санузлов.

- Высокие потолки.

- Количество комнат - от одной до семи большой площади.

Жилые дома ельцинского периода - многоэтажные здания с двух- или трехкомнатными квартирами. Площадь достигает до 150 м 2 . Можно встретить двухуровневые «элитки». Редко встречаются квартиры с тремя уровнями.

Преимущества зданий перед советскими постройками: хорошая звуко- и теплоизоляция и небольшой износ объектов, что позволяет им быть востребованными на рынке вторичного жилья.